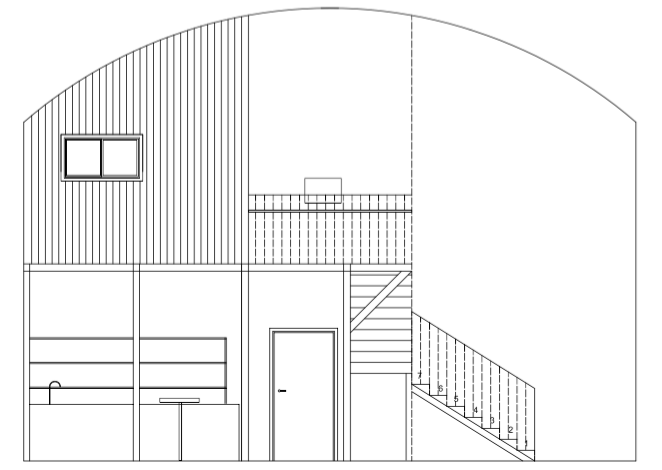

Modou, come ogni buon artista, viveva un’ossessione: era un progetto di vita, basato sul canto e sul ballo, nello spettacolo e nell’intercultura, nell’affermazione del sé concepito come personaggio rappresentativo di una intera gens africana. Quell’obiettivo era un assillo, totalizzante, e come tale giustificava qualsiasi mezzo. Quando Modou mostrò a Patty una piantina, lei non ci mise molto a capire che si trattava del progetto di un nuovo spazio alla Fabbrica del Vapore, lo spazio degli africani, lo spazio di Mascherenere/Sunugal. Quel luogo così a lungo sognato, immaginato, desiderato e sempre irrealizzato, quel progetto che tante emozioni aveva già suscitato, il luogo dei desideri. La Fabbrica del Vapore era anche la casa di Maschereere/Sunugal, che ora doveva diventare una casa dignitosa, attraente, frequentabile. Non più ambiente sciatto e trascurato, alla maniera africana, ma spazio che potesse rivolgersi alla mentalità milanese. Uno spazio nero in una Milano bianca. La sfida era allettante, in fondo era poco impegnativa e gratificante. Implicava un progetto, prevedeva la costruzione di un polo culturale. Perché gli africani non avrebbero dovuto possedere un loro spazio bello? In fondo la cifra non era alta e Patty poteva permettersela, poteva permettersela la stessa Viafarini, che avrebbe potuto implementare il progetto con competenza. Dare un nuovo spazio dell’arte agli africani. Ma quello che per un milanese è un progetto, per un africano è un trasferimento di denaro, e dei lavori che si eseguono, non importa con chi si costruisce e come si costruisce. Patty cominciava ad avvicinarsi all’intercultura. Iniziava a capire che non importava quello in cui lei credeva, il progetto, e che un uomo senegalese non avrebbe mai protetto le idee di una donna milanese. L’intercultura era già qui, nessun confronto, una richiesta talvolta imbarazzata talvolta sfrontata che si faceva pretesa, pur espressa con vergogna, perche‘ a Modou non faceva piacere dover chiedere. Il pensiero africano si esacerbò al momento della scala: la scala poteva essere eseguita in modo diverso, più bello, efficiente ed economico, ma se questo voleva dire discutere con l’esecutore argentino, non se ne parlava. Era un’uggia da Dottoressa milanese. Perché contrastare il generoso parere di un maschio straniero, pure ingegner/carpentiere? La donna milanese cominciava ad avanzare delle pretese seccanti, una scala migliore, che richiedeva un pensiero, realizzata a sue spese.

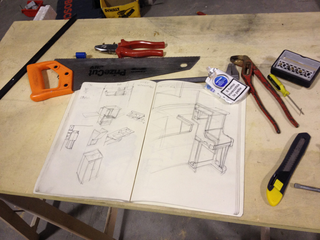

Il risultato della scala fu egregio perché Patty non si arrese, il carpentiere collaborò con intelligenza e rassegnazione e Modou acconsentì. Una bellissima scala che sarebbe diventata con il tempo una delle ragioni accampate maldestramente dal Comune di Milano per riprendersi lo spazio alla Fabbrica del Vapore. Ma intanto quella scala era lì, assieme al bel parkett grigio, alle strutture ridipinte, ai tendaggi teatrali, al nuovo bancone bar ricavato da un pianoforte, progettato e realizzato dall’artista Pietro Spoto, con l’aiuto non entusiasta di Mihovil Markulin, nell’ambito di una nuova attività di incubazione creativa che così Viafarini avviava.

Era lo spazio di Mascherenere/Sunugal, che Patty si era divertita ad immaginare e costruire, che ora riceveva complimenti da tutti. Era un sogno diventato realtà, anzi due sogni molto diversi diventati una realtà sola, scissa, fonte di soddisfazioni e recriminazioni.

Modou, come ogni buon artista, viveva un’ossessione: era un progetto di vita, basato sul canto e sul ballo, nello spettacolo e nell’intercultura, nell’affermazione del sé concepito come personaggio rappresentativo di una intera gens africana. Quell’obiettivo era un assillo, totalizzante, e come tale giustificava qualsiasi mezzo. Quando Modou mostrò a Patty una piantina, lei non ci mise molto a capire che si trattava del progetto di un nuovo spazio alla Fabbrica del Vapore, lo spazio degli africani, lo spazio di Mascherenere/Sunugal. Quel luogo così a lungo sognato, immaginato, desiderato e sempre irrealizzato, quel progetto che tante emozioni aveva già suscitato, il luogo dei desideri. La Fabbrica del Vapore era anche la casa di Maschereere/Sunugal, che ora doveva diventare una casa dignitosa, attraente, frequentabile. Non più ambiente sciatto e trascurato, alla maniera africana, ma spazio che potesse rivolgersi alla mentalità milanese. Uno spazio nero in una Milano bianca. La sfida era allettante, in fondo era poco impegnativa e gratificante. Implicava un progetto, prevedeva la costruzione di un polo culturale. Perché gli africani non avrebbero dovuto possedere un loro spazio bello? In fondo la cifra non era alta e Patty poteva permettersela, poteva permettersela la stessa Viafarini, che avrebbe potuto implementare il progetto con competenza. Dare un nuovo spazio dell’arte agli africani. Ma quello che per un milanese è un progetto, per un africano è un trasferimento di denaro, e dei lavori che si eseguono, non importa con chi si costruisce e come si costruisce. Patty cominciava ad avvicinarsi all’intercultura. Iniziava a capire che non importava quello in cui lei credeva, il progetto, e che un uomo senegalese non avrebbe mai protetto le idee di una donna milanese. L’intercultura era già qui, nessun confronto, una richiesta talvolta imbarazzata talvolta sfrontata che si faceva pretesa, pur espressa con vergogna, perche‘ a Modou non faceva piacere dover chiedere. Il pensiero africano si esacerbò al momento della scala: la scala poteva essere eseguita in modo diverso, più bello, efficiente ed economico, ma se questo voleva dire discutere con l’esecutore argentino, non se ne parlava. Era un’uggia da Dottoressa milanese. Perché contrastare il generoso parere di un maschio straniero, pure ingegner/carpentiere? La donna milanese cominciava ad avanzare delle pretese seccanti, una scala migliore, che richiedeva un pensiero, realizzata a sue spese.

Il risultato della scala fu egregio perché Patty non si arrese, il carpentiere collaborò con intelligenza e rassegnazione e Modou acconsentì. Una bellissima scala che sarebbe diventata con il tempo una delle ragioni accampate maldestramente dal Comune di Milano per riprendersi lo spazio alla Fabbrica del Vapore. Ma intanto quella scala era lì, assieme al bel parkett grigio, alle strutture ridipinte, ai tendaggi teatrali, al nuovo bancone bar ricavato da un pianoforte, progettato e realizzato dall’artista Pietro Spoto, con l’aiuto non entusiasta di Mihovil Markulin, nell’ambito di una nuova attività di incubazione creativa che così Viafarini avviava.

Era lo spazio di Mascherenere/Sunugal, che Patty si era divertita ad immaginare e costruire, che ora riceveva complimenti da tutti. Era un sogno diventato realtà, anzi due sogni molto diversi diventati una realtà sola, scissa, fonte di soddisfazioni e recriminazioni.

Riqualificazione dello spazio Mascherenere alla Fabbrica del Vapore, autunno 2013

La nuova scala

Mihovil Markulin discute i dettagli dell'allestimento

L'artista Pietro Spoto riceve il pianoforte oggetto del suo intervento per trasformarlo in un'opera-bar per il nuovo spazio di Mascherenere

Luisella Valtorta di Dilmos con Simone Frangi e Mihovil Markulin di Viafarini supervisionano i lavori di manipolazione del pianoforte, oggetto dell'intervento di Pietro Spoto

Lo spazio Mascherenere/Sunugal alla Fabbrica del Vapore dopo la rifunzionalizzazione, primavera 2014

L'argentino Gabriel Manzanares che con perizia ha eseguito i lavori

Social

Contatti

viafarini@viafarini.org